skip to main |

skip to sidebar

Futurella # 2 par Gi Toro alias Jimmy Toro (et Suat Yalaz de son vrai nom), artiste turc qui produisit en France, du début des années 70 à la fin des années 80 une énorme quantité de petit-formats "à la Elvifrance" pour les filoux d'Edi2000/Edilau/Editora/SPS/etc.

La plus part du temps, ça donne d'indigestes copypasta d'œuvres cinématographiques à succès (Futurella étant, grosso-modo, un mélange de Star-Wars, Flash Gordon et Barbarella), des réutilisations à gogo de cases et de très nombreux swipes des dessinateurs phares de l'époque (Mézières, Moebius, Manara, pour la lettre M) - ce qui n'empêche pas Gi Toro de développer un très beau style, (parfois) classe et (souvent) efficace, lui assurant une place de choix dans le peloton de tête des forçats doués de la bédé de gare.

Par contre, on ne peut pas dire la même chose de son assistant, l'ignoble Vince Vita, mais ça, c'est une autre histoire...

Et pour une liste (complète ?) des publications de nos deux compères, c'est ici qu'il faut aller...

Et pour une liste (complète ?) des publications de nos deux compères, c'est ici qu'il faut aller...

merci donc aux p'tits gars de bdtrash :)

L'ÉPOPÉE TERRIENNE, GASTON RIGAUD

L'ÉPOPÉE TERRIENNE, GASTON RIGAUD

CPE / SÉLECTIONS FANTASTIQUES # 1, 1954

FUSEE X.II, FRANCE POTZ

SOS PLANÈTE EN PÉRIL, FRANCE POTZ

FLAMME D'OR / VISIONS FUTURES # 1 & 4, 1952 / 1953

En suite thématique au fort décevant Rayon Orange de Gabriel Guignard (et après l'interlude Pichard pour faire plaisir aux masses), restons dans la SF poubelle du début des année 50 avec trois romans parmi les pires qui m'aient été donnés de lire dans le genre.

Ce n'est pas rien puisque j'ai tout de même un certain bagage dans le domaine de la SF incompréhensible, abracadabrantesque même, et dont (si on était des êtres censés et rationnels) il ne faudrait garder que les sublimes couvertures et jeter le reste, la lecture des cahiers intérieurs restant une chose toujours très périlleuse et rarement appréciable.

Par exemple, en guise d'introduction, et si vous en possédez un exemplaire, prenez L'Épopée Terrienne de Gaston Rigaud, roman paru dans la courte (2 volumes seulement) collection SF de la C.P.E. Ouvrez-le. Commencez votre lecture. Voila. C'est pas très passionnant mais on arrive à suivre.

Maintenant, je vous mets au défi de dépasser la page 80 - et ce, sans sauter de lignes, de paragraphes ou de pages entières.

Maintenant, je vous mets au défi de dépasser la page 80 - et ce, sans sauter de lignes, de paragraphes ou de pages entières.

Mission impossible.

Aucun rythme, aucun axe narratif distinct, aucune mise en valeur des personnages. Les mots se suivent et semblent ne rien raconter.

D'ailleurs, je ne vais pas essayer de vous résumer le machin - attention, j'en suis capable ! ...mais ça me prendrait tout de même plusieurs heures et, à l'arrivée, ça ne ferait aucun sens.

L'histoire n'est pourtant pas complexe mais Gaston Rigaud enchaine les situations illogiques et stupides à une telle cadence qu'on en perd bien vite son latin.

Certains livres se lisent en une heure trente, L'Épopée Terrienne, lui, nécessite au bas mot une bonne semaine. Et là, au bout d'une semaine, arrivé en page 80, eh bien on se met à sauter des lignes, d'abord, puis des paragraphes, et enfin des pages.

Pas recommandable pour un sou donc, mais quelle couverture tout de même !

même style, mêmes effets, mais écrits bien plus gros donc lisible en une petite heure sans migraine (mais ce n'est pas un gage de qualité), ce sont les deux France Potz en Visions Futures des éditions de La Flamme D'Or.

même style, mêmes effets, mais écrits bien plus gros donc lisible en une petite heure sans migraine (mais ce n'est pas un gage de qualité), ce sont les deux France Potz en Visions Futures des éditions de La Flamme D'Or.

Je reprends mes phrases précédemment employées et je les re-arrange : il y a des livres qui s'oublient une fois le roman terminé, voici deux livres qui s'oublient pendant la lecture !

Un bel exploit.

Impossible, du coup, de vous en entretenir. France Potz m'a laissé amnésique. Tout juste puis-je dire que Fusée X.II verse sur sa fin dans un étonnant mysticisme morbide (qui ne vaut tout de même pas la lecture de l'ouvrage) et que SOS Planète En Peril lorgne mollement vers la SF catastrophique anglaise (sans pour autant parvenir à en émuler l'impact).

À n'en point douter, les deux ouvrages les plus calamiteux de cette collection qui, pourtant, nous donna à lire d'effarantes purges - à l'image du Stop à L'Invasion de Allan Brightmill.

Comme quoi, il est tout à fait possible de se surpasser dans la nullité.

Et cette fois, avec ou sans alcool, vous n'en tirerez rien de valable.

Ni sourire ni fou-rire, mieux vaut donc en rester aux magnifiques couvertures de Jef De Wulf et c'est déjà pas si mal !

(ah, et la petite question, c'est : quel est l'illustrateur du premier ouvrage ? Personnellement, je n'en ai aucune idée donc, si quelqu'un pouvait m'aider... merci !)

Violemment apostrophé dans les commentaires du fokker par un groupuscule de pichardistes énervés, me voila cédant aux menaces et tenant mes promesses (qui, pourtant, n'engagent que ceux qui y croient) : plus de Georges Pichard, plus de V Magazine !

Donc, V Magazine, numéro d'hiver 1968. Une couverture (représentant Blanche Épiphanie, alors en prépublication) et deux illustrations intérieures accompagnant une nouvelle policière de Jean Gennaro. N'est-ce point merveilleux ?

Et ce n'est pas tout ! Étant de nature fort généreuse, voici quatre dos de couvertures de V Magazine, dessins d'humour érotico-fantaisistes montrant Pichard en élève très doué de René Caillé - avec un petit coté "Où Est Charlie ?" polisson.

Et plus de Pichard proch... hum... non, pas avant janvier 2010. Laissez moi reprendre mon souffle !

(mais entre temps, il y aura sûrement du Jean-Claude Forest pour faire patienter les plus remuants d'entre vous. Heureux ?)

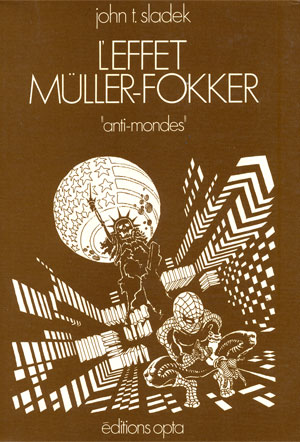

LE RAYON ORANGE, GABRIEL GUIGNARDLE TROTTEUR / SCIENCES ANTICIPATION # 7, 1954Il y a de cela très exactement (ou presque) un an, je m'étais montré particulièrement dithyrambique au sujet de Baby Tiger Joue Et Perd, un faux sexy-polar signé par un certain Gabriel Guignard, publié au trotteur sous le pseudonyme de John Ellis et dans lequel le kidnapping d'une starlette américaine justifiait un improbable imbroglio mondial rappelant, le génie et les expérimentations en moins, les premières œuvres satiriques de John Sladek (dois-je citer des titres ?)En 200 pages bien tassées et à la densité fort étonnante pour un roman du trotteur, Guignard faisait montre d'un style très personnel, désinvolte, léger, humoristique mais très souvent pince-sans-rire. Enchaînant sans répit situations loufoques et prudes évocations de ces carnages propres aux romans du Trotteur, Baby Tiger Joue Et Perd faisait alors penser à un insouciant muet burlesque carambolant un James Cagney sautillant. Combinaison sublime qui, ajoutée à l'écriture joliment travaillée de Guignard, hissait sans aucunes difficultés ce petit polar au rang des incontestables réussîtes oubliées du genre.Je me montrerai par contre bien moins enjoué en abordant un second roman de Guignard, Le Rayon Orange, récit science-fictif ne manquant pourtant pas de charme – ce charme typiquement, non pas retro mais plutôt préhistorique de la nouvelle SF française des années 50, à mille lieu du professionnalisme anglo-saxon et où, pour un magnifique Yves Dermeze aux éditions Metal l'on doit aussi se tartiner 11 Flamme D'Or incompréhensibles, écrits en dépit du bon sens et proche du délire constant.Charme aussi de l'écriture et des idées de Guignard, bien décidé à ne pas jouer sur le même terrain que ses compagnons mercenaires du récit populo. L'étrangeté des personnages n'est pas sans rappeler Jan A Rey (ou, plus proche de notre époque, le tout premier roman de David Calvo), l'intrigue débute de manière étonnante et Guignard accumule de très nombreuses notes de bas de pages volontairement farfelues, renforçant ainsi l'impression de récréation formelle.Charme malheureusement bien vite brisé. Si il est bien plus court que Baby Tiger, Le Rayon Orange apparaît aussi bien moins travaillé. Passé les 50 premières pages, l'intrigue se recentre d'ailleurs sur du classique. C'est le format type de la SF années 50 : une fusée, un mystère, un départ dans l'espace, la découverte émerveillée d'une planète exotique, le retour, la résolution terrestre, épilogue, fin. Je ne vais pas me plaindre de cet aspect routinier mais Guignard n'arrive pas à le dépasser. Pire, il s'y enlise.

LE RAYON ORANGE, GABRIEL GUIGNARDLE TROTTEUR / SCIENCES ANTICIPATION # 7, 1954Il y a de cela très exactement (ou presque) un an, je m'étais montré particulièrement dithyrambique au sujet de Baby Tiger Joue Et Perd, un faux sexy-polar signé par un certain Gabriel Guignard, publié au trotteur sous le pseudonyme de John Ellis et dans lequel le kidnapping d'une starlette américaine justifiait un improbable imbroglio mondial rappelant, le génie et les expérimentations en moins, les premières œuvres satiriques de John Sladek (dois-je citer des titres ?)En 200 pages bien tassées et à la densité fort étonnante pour un roman du trotteur, Guignard faisait montre d'un style très personnel, désinvolte, léger, humoristique mais très souvent pince-sans-rire. Enchaînant sans répit situations loufoques et prudes évocations de ces carnages propres aux romans du Trotteur, Baby Tiger Joue Et Perd faisait alors penser à un insouciant muet burlesque carambolant un James Cagney sautillant. Combinaison sublime qui, ajoutée à l'écriture joliment travaillée de Guignard, hissait sans aucunes difficultés ce petit polar au rang des incontestables réussîtes oubliées du genre.Je me montrerai par contre bien moins enjoué en abordant un second roman de Guignard, Le Rayon Orange, récit science-fictif ne manquant pourtant pas de charme – ce charme typiquement, non pas retro mais plutôt préhistorique de la nouvelle SF française des années 50, à mille lieu du professionnalisme anglo-saxon et où, pour un magnifique Yves Dermeze aux éditions Metal l'on doit aussi se tartiner 11 Flamme D'Or incompréhensibles, écrits en dépit du bon sens et proche du délire constant.Charme aussi de l'écriture et des idées de Guignard, bien décidé à ne pas jouer sur le même terrain que ses compagnons mercenaires du récit populo. L'étrangeté des personnages n'est pas sans rappeler Jan A Rey (ou, plus proche de notre époque, le tout premier roman de David Calvo), l'intrigue débute de manière étonnante et Guignard accumule de très nombreuses notes de bas de pages volontairement farfelues, renforçant ainsi l'impression de récréation formelle.Charme malheureusement bien vite brisé. Si il est bien plus court que Baby Tiger, Le Rayon Orange apparaît aussi bien moins travaillé. Passé les 50 premières pages, l'intrigue se recentre d'ailleurs sur du classique. C'est le format type de la SF années 50 : une fusée, un mystère, un départ dans l'espace, la découverte émerveillée d'une planète exotique, le retour, la résolution terrestre, épilogue, fin. Je ne vais pas me plaindre de cet aspect routinier mais Guignard n'arrive pas à le dépasser. Pire, il s'y enlise.

Les 130 premières pages manquent cruellement de folie. Certes, les cachets de Glycenium, les messages post-mortem à l'encre sympathique, le monde inversé ou la ville-perle sont de belles idées mais cela n'empêche pas Le Rayon Orange de nager dans le petit roman anticipation à fusée Brantonne, genre les pires moments de Richard et Bessiere.

(Oula ! C'est du lourd ! Essayez un jour Les Pionnier Du Cosmos et sa suite Le Chemin Des Etoiles, vous m'en direz des nouvelles...)Passé 130 pages, par contre, c'est la surprise, la très grosse surprise, mais l'effet n'est en aucun cas positif. Nos héros, perdus dans l'espace, découvrent la véritable nature de leurs ennemis. Ce sont des Japonais. Mais attention ! Pas des Japonais de l'espace, comme les chinois spatiaux de Flash Gordon, mais bien des Japonais japonais, des japonais terrestre quoi, nos japonais à nous si tu préfères, amateurs de bondage, d'urolagnie en folie et de petites culottes blanches à renifler. Sauf que là, ils sont bien moins marrants, les bridés vicieux. En secret, ils ont conquit la galaxie et projettent d'atomiser la terre en représailles pour le coup du double bombardement d'août 45.

Sachant que le roman se déroule en 2006, on peut dire qu'ils sont rancuniers les gonzes.Heureusement, nos héros sont là et les 40 dernières pages du Rayon Orange sont alors gâchées à vaillamment exterminer du méchant jaune bridé pas beau, en masse de préférence, façon génocide au rayon pulvérisant. Une sacrée suite d'atomisation en série qui, après l'explosion de New-Yeso, la planète-mère des Japonais, voit l'un de nos gentils héros s'exclamer joyeusement au sujet d'Hiroshima et de Nagasaki : "Enfoncés !"Un coup à en rester baba. Les lecteurs consciencieux pourront vérifier le méfait en page 150.Quant au final, une fois le monde débarrassé des Japonais, il achève de plomber définitivement le roman.Je me permettrais juste de noter, et avec un sérieux qui me fait bien souvent défaut, une chose particulièrement positive dans ce triste marasme ni drôle ni distrayant : Le Rayon Orange m'a donné envie de relire Baby Tiger Joue Et Perd et j'espère qu'à la lecture de ce post, il en sera de même pour vous...

Encore du V Magazine, encore le numéro d'été 1966, avec cette fois-ci l'actrice/covergirl Sophie Hardy - déjà évoquée ici-même pour sa participation au Cartes Sur Table (ou L'Attaque Des Robots) de Jess Franco (1966 aussi !)

Encore du V Magazine, encore le numéro d'été 1966, avec cette fois-ci l'actrice/covergirl Sophie Hardy - déjà évoquée ici-même pour sa participation au Cartes Sur Table (ou L'Attaque Des Robots) de Jess Franco (1966 aussi !)

Mireille Darc dans V Magazine, été 1966...

Mireille Darc dans V Magazine, été 1966...

...et Mireille Darc, encore en 1966, dessinée sur l'affiche de À belles dents et cadrée en fonction des possibilités de mon petit scanner.

Bien entendu, ce post est dédié à Jhalal Drut, grand admirateur devant l'éternel de la belle actrice blonde.

LA TROISIEME PEAU, JOHN BINGHAM

LA TROISIEME PEAU, JOHN BINGHAM

BELVÉDÈRE / CIBLE # 17, 197?

Comme si il n'était pas assez difficile de se retrouver dans la production des multiples façades éditoriales de monsieur Guerber, véritable flibustier de la presse à imprimer (ses divers mefaits : Belair, Beaulieu, Baudelaire, Bastille, Belvédère, Odepi, France Sud, Bois de Boulogne, Transworld, collections spécialisées dans la réédition masquée et le traficotage d'inédits), voila en plus qu'on y découvre, entre deux références maison certifiées Jacky Fray, Ange Bastiani ou André Duquesne, des rebrochages sauvages de bouquins provenant d'éditeurs hautement respectables.Ainsi, ce Troisième Peau, roman policier du baron et ex-espion anglais John Bingham, initialement paru en 1963 dans la collection Panique (petite sœur de la Série Noire : fondée par Marcel Duhamel et hébergée chez Gallimard) et resurgissant dix ans plus tard lifté d'une couvrante fort tapageuse aux éditions du Belvédère - les connaisseurs auront saisis la référence à la môme Double-Shot, le Belvédère étant le nom de son casino dans la série de George Maxwell.

Drôle de mutation en tout cas. Car si l'emballage se fait roman-photo, l'intérieur n'a pas changé d'un pouce : achevé d'imprimé en 63, dépôt légal en 63 aussi, le sigle de la NRF apparait en troisième page, copyright éditions Gallimard 1963 - il s'agit en fait des invendus de l'édition Panique, couverture originale arrachée, cahiers remassicotés et rebrochés aux couleurs de sieur Guerber qui, j'imagine, n'avait certainement pas l'accord de Gallimard pour procéder.Quel sacré filou, ce Guerber !

Et c'est justement pour ça qu'on l'aime !

(petite précision : à cette époque, dans les années 70 donc, Guerber ne sévissait plus tout seul comme au temps des éditions Bel-Air mais avait l'appui de celui que l'on peut considérer à juste titre comme son père spirituel, Roger Dermé, l'homme derrière le 5 rue des Moulins - cela expliquerait donc la référence à George Maxwell... et aussi quelques belles petites choses dont je vous entretiendrais le mois prochain...)

Elvifrance, vous le savez, c'est mon dada - dada quelque peu négligé ces derniers temps, mon dernier post sur le sujet datant de juin (souvenez-vous, c'était l'histoire du robot qui se greffe un gros chibre en métal pour assouvir ses penchants sadiques !)

Remettons-nous donc en jambe avec un petit série verte, un numéro assez tardif (91 tout de même), une histoire de robot craqué du circuit-imprimé violant et torturant de pauvres nénettes à gros seins.

Classique, me direz-vous. Oui, sauf que cette fois, le robot est programmé pour jouer du Shakespire et qu'une fois parti en mode psychokiller italien, il nous donne de bien belles représentations, à l'image des quatre cases suivantes :

Quelle poésie ! Quelle fougue ! Quel charisme !Prenez-en de la graine, messieurs les criminels sexuels !

Quelle poésie ! Quelle fougue ! Quel charisme !Prenez-en de la graine, messieurs les criminels sexuels !

LA CHÈRE ET FAIBLE, JOHN LEEPROMODIFA / MYSTEROTIC # 33, 1978Promodifa, vous le savez, c'est mon dada. Exactement comme l'espionnage (voir plus bas) mais avec possiblement plus de passion. Faut dire que Promodifa, c'est de l'espionnage (et du polar et du roman d'action et du roman de guerre - bref, du roman d'homme) avec plein de gros morceaux de cul dedans. Donc du roman doublement d'homme, un truc qui ramone et qui déboîte, des bouquins écrits avec les pieds pour faire dresser les sexes, bref, pas de la tartouzette, non, mais du boulot sérieux, de la littérature qui ne mégote pas question brossage, entiflage et épongette et qui, au fond, quant on en a lu un peu trop, donne l'impression d'un contrat confiance sur le n'importe quoi, une sorte de garantie sur la bêtise avec prime de dévolution.Aucun ennui, que du bon temps, Promodifa ne déçoit jamais.Nouvelle preuve avec ce Mysterotic numéro 33, La Chère Et Faible, signé John Lee (qui pourrait tout aussi bien s'appeler Jacky Fray ou Jo Brix que ça ne me dérangerait pas.)L'intrigue est simple. Richard Hamilton est un flic de Chicago en mission personnelle à Naples : il doit retrouver son jeune frère disparu. En fait, le frangin, il s'est juste cassé incognito avec une cocotte histoire d'astiquer son affaire tranquillo. Je te passe les détails du blot, si tu veux vraiment en savoir plus, lis le bouquin, c'est pas difficile c'est écrit gros. En plus, l'histoire, honnêtement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le cul. Et là, je vais te dire, John Lee, il se fait pas prier.Du coup, je vais cambuter ma formule habituelle et donner dans la nouveauté - préviens moi si ça te déplaît - c'est la critique en chapitre par chapitre. Ça fait moderne, façon niveaux de jeu vidéo et puis surtout, ça m'arrange because ça me facilite la tache. Logique implacable.Maintenant, attention, cramponnes tes fesses, je me lance.CHAPITRE 1. Richard débarque à Naples. Dix pages pour planter le décors et expliquer l'intrigue aux abrutis de lecteurs puis crac, on passe aux choses sérieuses. Dans sa chambre d'hôtel, Richard se fait une soubrette. Petite mise en jambe. John Lee nous prouve que son écriture, c'est du costaud. En vrac, on a droit à des choses comme la rude poussée de l'ardente virilité, la mâle raideur, l'intimité enfiévrée, la brûlante colonne de chair satinée, l'affolant dard, je t'en passe et des meilleures, mais t'as compris l'essentiel : ça s'emmanche et ça se visse, ça s'encloue et ça coulisse, grand style.CHAPITRE 2. Richard tient une piste. Il se rend donc dans un pensionnat pour jeunes filles nymphomanes pas plus vieilles qu'un whisky quinze ans d'age et y fait la connaissance d'une gamine dévergondée à lunette encore toute pucelle du miquet. Notre heros se montre malheureusement très prude (il a peur de tomber sous le coup d'une loi répressive) et n'effectue que de fugaces attouchements sur les parties intimes de la coquine.

LA CHÈRE ET FAIBLE, JOHN LEEPROMODIFA / MYSTEROTIC # 33, 1978Promodifa, vous le savez, c'est mon dada. Exactement comme l'espionnage (voir plus bas) mais avec possiblement plus de passion. Faut dire que Promodifa, c'est de l'espionnage (et du polar et du roman d'action et du roman de guerre - bref, du roman d'homme) avec plein de gros morceaux de cul dedans. Donc du roman doublement d'homme, un truc qui ramone et qui déboîte, des bouquins écrits avec les pieds pour faire dresser les sexes, bref, pas de la tartouzette, non, mais du boulot sérieux, de la littérature qui ne mégote pas question brossage, entiflage et épongette et qui, au fond, quant on en a lu un peu trop, donne l'impression d'un contrat confiance sur le n'importe quoi, une sorte de garantie sur la bêtise avec prime de dévolution.Aucun ennui, que du bon temps, Promodifa ne déçoit jamais.Nouvelle preuve avec ce Mysterotic numéro 33, La Chère Et Faible, signé John Lee (qui pourrait tout aussi bien s'appeler Jacky Fray ou Jo Brix que ça ne me dérangerait pas.)L'intrigue est simple. Richard Hamilton est un flic de Chicago en mission personnelle à Naples : il doit retrouver son jeune frère disparu. En fait, le frangin, il s'est juste cassé incognito avec une cocotte histoire d'astiquer son affaire tranquillo. Je te passe les détails du blot, si tu veux vraiment en savoir plus, lis le bouquin, c'est pas difficile c'est écrit gros. En plus, l'histoire, honnêtement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le cul. Et là, je vais te dire, John Lee, il se fait pas prier.Du coup, je vais cambuter ma formule habituelle et donner dans la nouveauté - préviens moi si ça te déplaît - c'est la critique en chapitre par chapitre. Ça fait moderne, façon niveaux de jeu vidéo et puis surtout, ça m'arrange because ça me facilite la tache. Logique implacable.Maintenant, attention, cramponnes tes fesses, je me lance.CHAPITRE 1. Richard débarque à Naples. Dix pages pour planter le décors et expliquer l'intrigue aux abrutis de lecteurs puis crac, on passe aux choses sérieuses. Dans sa chambre d'hôtel, Richard se fait une soubrette. Petite mise en jambe. John Lee nous prouve que son écriture, c'est du costaud. En vrac, on a droit à des choses comme la rude poussée de l'ardente virilité, la mâle raideur, l'intimité enfiévrée, la brûlante colonne de chair satinée, l'affolant dard, je t'en passe et des meilleures, mais t'as compris l'essentiel : ça s'emmanche et ça se visse, ça s'encloue et ça coulisse, grand style.CHAPITRE 2. Richard tient une piste. Il se rend donc dans un pensionnat pour jeunes filles nymphomanes pas plus vieilles qu'un whisky quinze ans d'age et y fait la connaissance d'une gamine dévergondée à lunette encore toute pucelle du miquet. Notre heros se montre malheureusement très prude (il a peur de tomber sous le coup d'une loi répressive) et n'effectue que de fugaces attouchements sur les parties intimes de la coquine.

"Effrayé de constater qu'il avait soudain envie de posséder furieusement le jeune corps qui se tordait de volupté contre lui, il repoussa l'adolescente pour échapper à la tentation."Pour le "Roman Polanski Seal Of Approval," on pourra repasser.CHAPITRE 3. Néanmoins, grâce à la gamine, Richard tient une nouvelle piste. Cette fois, c'est du sérieux, il s'agit d'une prostituée napolitaine. Affaire pesée et emballée en deux pages top chrono."Elle se déchaîna à grands coups de reins rageurs, se vissant, se secouant, s'enclouant sur la hampe avec une ardeur sauvage. Le ventre en feu, elle se tortilla comme une démente sur la flèche de chair qui explosa soudain en elle, la mitraillant de salves brûlantes."Wouh ! C'est du chaud bouillant. On apprend par là même que Richard éjacule précocement. Par contre, une fois la pastiquette consommée, Richard tombe dans un piège extrêmement grossier : la prostituée était en fait à la solde des méchants et voila notre héros qui se reçoit un gros coup sur la coupole. Direction : les vapes.CHAPITRE 4. Un petit interlude sans Richard. C'est la sacro-sainte scène du viol, moment phare dans les productions Promodifa. Ici, les méchants passent sur la copine du frangin. John Lee donne ainsi le meilleur de lui-même et se dépasse en une passionnante scène de barbarie machiste nous prouvant une nouvelle fois que les femmes, tristes créatures pécheresses, aiment le viol. "Se mordant les lèvres jusqu'au sang, elle succomba peu à peu au plaisir (...) pour ne plus être qu'un corps assoiffé de luxure, une femelle en rut..." Accessoirement, le frère du héros meurt, poinçonné par les méchants qui organisaient la tournante de sa copine.CHAPITRE 5. Un chapitre sans sexe. Déception après les cimes littéraires du chapitre précèdent. Notre héros apprend tout de même qu'il fait face à la maffia. À Naples, rien de plus normal.CHAPITRE 6. Cette fois, ça y est ! Richard se bricole la gamine du chapitre 2. "Ivre de plaisir, elle s'empara avidement de la pointe du mâle organe et la souleva sous elle pour mieux attirer le fût au fond de son ardente vallée, se secouant frénétiquement sur la colonne en râlant de bonheur."

Bravo mec.CHAPITRE 7. Encore un chapitre sans sexe. Je m'insurge ! Rayon intrigue, Richard a apprit la mort de son frangin et se lance un règlement de compte à la manière Charles Bronson. Le lectorat commence à bailler.CHAPITRE 8. Richard se fait une nouvelle gamine. Finalement, il y a prit goût, le salopiot ! Maître incontesté du style pompier bestial promodifesque, John Lee donne à lire une très belle scène de catch érotique. Du grand art qui nous garde d'être flasque et réveille les ahuris qui avaient perdus le fil.CHAPITRE 9. Encore une gamine. Cette fois, c'est l'adolescente du chapitre 4 qui se refait violer par le méchant italien maffieux du même chapitre - un type qu'à du doigté avec la gent féminine, jugez un peu : "[Il] était bien placé pour savoir qu'elle aimait ça et accentua son emprise par d'audacieuses intrusions digitales. Vaincue une fois de plus, la jeune fille ploya les jambes pour s'ouvrir davantage aux entreprises d'Aldo (le méchant rital), lançant le ventre en avant pour mieux livrer son sexe avide de plaisir, se tortillant fiévreusement sur les phalanges qui ravissaient ses sens en gémissant de volupté."Néanmoins, malgré ses indéniables qualités éroscopiques et ses audaces narratives (un appel téléphonique structure la salie), cette scène marque le relâchement stylistique de notre auteur. Trop de répétitions et aucun aboutissement orgasmique des personnages (je sais, je raconte n'importe quoi, faites comme si de rien n'était) souligne d'ailleurs le début d'une certaine lassitude. Normal : nous entrons dans le dernier tiers du récit, instant critique dans tout roman de gare.CHAPITRE 10. Sur ces entrefaites, Richard débarque, sauve la fille et tue le méchant rital. La fille (tout le monde lui est passé dessus) rémunère Richard en nature.CHAPITRE 11. zzzzzzzzzCHAPITRE 12. zzzz...CHAPITRE 13. Après avoir liquidé trois autres méchants italiens (voir les deux chapitres précédents), mettant ainsi un terme définitifs aux agissements de la maffia Napolitaine, Richard s'apprête à retourner à Chicago et, comme c'est un gros goujat américain imperméable au standingue gentilhommesque européen, il se casse sans dire au revoir aux trois gamines barely-legal qu'il n'a pas arrêté de s'envoyer depuis le début du bouquin.

"C'était mieux ainsi. Ces adolescentes étaient aussi dangereuses que des explosifs et elles avaient des arguments palpables auxquels il était impossible de résister, bien que Richard ne regrettât pas d'en avoir fait l'expérience. Au contraire..."Manque de pot, une page avant la fin du roman, les trois minettes en chaleur le rattrapent et se le farcissent, brutales comme des pouliches en manque, clôturant le roman sur une émouvante note poétique, sorte de revanche féministe dont personne n'aura à se plaindre : "Il se fit violer par les belles adolescentes sans même chercher à se défendre."Si c'est pas beau, ça...QUELQUES CHIFFRES EN GUISE DE CONCLUSION(encore plus moderne, toujours plus fort !)Nous avons donc : 8 scènes de cul - je ne compte pas le final qui, coupé trop tôt, ne montre rien et ne fait que suggérer. De cet ensemble, distinguons : 2 viols, 3 fantaisies sexuelles, 1 touche-pipi. Cela nous laisse sur les bras 2 scènes d'accouplement classique élevées au grain. La durée moyenne y est de 4 pages. Je ne compte pas les préliminaires romantiques et les effeuillages - cela ferait passer la moyenne à 8 pages.Pour le reste, notons : 7 morts, 2 femmes torturées, 1 course poursuite, 1 fusillade, 1 duel au couteau. Concentré en 192 pages, soit 1 heure 30 de lecture grand max, et payé 25 centimes à Emmaus (mais un bouquiniste classique ou un brocanteur malhonnête serait capable de faire monter la côte jusqu'à 1 euro, 1 euro 50), le rapport qualité prix est plus qu'avantageux pour les lecteurs désaxés qui veillent tard et n'entretiennent aucuns rapports sociaux.Fortement conseillé donc, mais n'hésitez pas à copieusement vous alcooliser avant.

Le grand Georges Pichard dans ses œuvres. Une magnifique pinup de couverture et un dessin d'humour tirés de V magazine (hiver 62)

Le grand Georges Pichard dans ses œuvres. Une magnifique pinup de couverture et un dessin d'humour tirés de V magazine (hiver 62)

Et plus de Pichard prochainement...

LES CORRUPTIBLES, JIMMY G QUINTRHAPSODIE EN ROUGE, JIMMY G QUINTLES PRESSES NOIRES, 1967L'espionnage, vous le savez, c'est mon dada. Pas vraiment ma faute au demeurant. J'y suis tombé par hasard, sans vraiment le vouloir, certainement par flemme intellectuelle et depuis, je ne lis plus que ça.J'exagère un peu mais j'en lis tout de même beaucoup. Beaucoup trop.Beaucoup trop pour ma santé intellectuelle, of course. Paraîtrait d'ailleurs que l'espionnage rend con très exactement comme la masturbation rend sourdingue.Double coup dur.L'avantage, par contre - l'avantage d'en lire beaucoup, j'entends, pas l'avantage de ma connerie en instance d'accomplissement ou celle du manque d'attention auditif des potes à la veuve poignet - l'avantage donc c'est que, je reprends ma phrase, de temps à autre, j'en dégotte un vraiment très bon de bouquin d'espionnage. Pas un chef-d'oeuvre, non, puisque cette littérature-là, très précisément, est imperméable au sublime (ah, le vilain mot bourgeois, je me marre !) mais un fort bon bouquin pas très éloigné du niveau du petit Série Noire vite écrit et vite lu, pas emmerdant pour un sou, bref, le jambon-beurre de l'esprit lors des trajets en train.Manque de pot, vous le sentiez peut être venir, les deux romans que je vais aborder aujourd'hui, deux Presses Noires Espionnage estampillés Jimmy G. Quint (un pseudonyme cachant mollement Jimmy Guieu et Georges Pierquin), n'appartiennent pas à cette dernière et bien trop rare catégorie. Pour être honnête, leur catégorie à eux, ce serait plutôt celle des déceptions et des fausses promesses, des lourdeurs en tout genre et de l'absence globale d'intensité.Bref, du jambon-beurre hautement périmé et dont la couleur caca d'oie enrichie de mousses blanchâtres signale une bien belle ancienneté dans le registre de l'impropre à consommer.Ça augure mal, n'est-ce pas ?Rassurez-vous. Par endroits, on rigole un peu quand même.Commençons logiquement, avec Les Corruptibles et sa magnifique pineupe habillée en paco rabanne de la bonne époque, celle des robes en cartes de crédit et des cotes de mailles pour poulettes dévergondées. Pour information, mon exemplaire (en haut à gauche, coucou toi) s'est mangé une dégurgitation mal maîtrisée du tampon d'imprimerie et voila notre belle poupée toute barbouillée d'encre bleu. Si c'est pas un drame, ça, hein...L'autre drame, puisqu'on en parle, c'est le roman en lui-même. Vous vous en doutiez.Pourtant, Les Corruptibles commençait fort bien. J'avais même l'impression de toucher le gros lot. Les trois bananes qui s'alignent en un TING! retentissant. Enfin un espionnage du tonnerre, un bouquin rivalisant avec la connerie des meilleurs promodifia, un truc si exceptionnel que, entre chaque paragraphe, je me frottais les mains d'un plaisir aussi vigoureux que salace tandis que ma baveuse rependait en cascade sa salive sur mon menton et que mes petits yeux malsains, d'ordinaire si étroits et profondément enfoncés sous mes sourcils broussailleux, pétillaient de mille feux comme sous le coup d'une gorgée de roteuse premier prix - bref, la ganache typique du pervers tendance voyeur, jubilant le soir au fond des bois de boulogne lorsque la voiture d'un couple libertin s'arrête à portée de regard.Ça ou tout autre exemple de votre choix - ne soyons pas sectaires.Donc, le truc épatant dans Les Corruptibles, la bath accroche à faire maxi-mousser le lectorat, c'est le prologue. Normal. Jimmy G. Quint nous y présente les méchants dans leur repère secret sur la cote d'azur. De vrais salauds sans morale ni remords et qui forment une sorte de secte terroriste internationale, mi-maçoniste, mi-machin-chose. Bon point : ça change de la routine communiste. Mais le mieux est à venir, car nos méchants (dont un impuissant cornu) ont décidés de tester leur version modifiée du LSD sur des jeunes histoire de vérifier si les buvards au père Hofmann permettent vraiment de contrôler les gens. Important, ça, contrôler les gens - surtout lorsque l'on est une organisation qui veut dominer le monde.

LES CORRUPTIBLES, JIMMY G QUINTRHAPSODIE EN ROUGE, JIMMY G QUINTLES PRESSES NOIRES, 1967L'espionnage, vous le savez, c'est mon dada. Pas vraiment ma faute au demeurant. J'y suis tombé par hasard, sans vraiment le vouloir, certainement par flemme intellectuelle et depuis, je ne lis plus que ça.J'exagère un peu mais j'en lis tout de même beaucoup. Beaucoup trop.Beaucoup trop pour ma santé intellectuelle, of course. Paraîtrait d'ailleurs que l'espionnage rend con très exactement comme la masturbation rend sourdingue.Double coup dur.L'avantage, par contre - l'avantage d'en lire beaucoup, j'entends, pas l'avantage de ma connerie en instance d'accomplissement ou celle du manque d'attention auditif des potes à la veuve poignet - l'avantage donc c'est que, je reprends ma phrase, de temps à autre, j'en dégotte un vraiment très bon de bouquin d'espionnage. Pas un chef-d'oeuvre, non, puisque cette littérature-là, très précisément, est imperméable au sublime (ah, le vilain mot bourgeois, je me marre !) mais un fort bon bouquin pas très éloigné du niveau du petit Série Noire vite écrit et vite lu, pas emmerdant pour un sou, bref, le jambon-beurre de l'esprit lors des trajets en train.Manque de pot, vous le sentiez peut être venir, les deux romans que je vais aborder aujourd'hui, deux Presses Noires Espionnage estampillés Jimmy G. Quint (un pseudonyme cachant mollement Jimmy Guieu et Georges Pierquin), n'appartiennent pas à cette dernière et bien trop rare catégorie. Pour être honnête, leur catégorie à eux, ce serait plutôt celle des déceptions et des fausses promesses, des lourdeurs en tout genre et de l'absence globale d'intensité.Bref, du jambon-beurre hautement périmé et dont la couleur caca d'oie enrichie de mousses blanchâtres signale une bien belle ancienneté dans le registre de l'impropre à consommer.Ça augure mal, n'est-ce pas ?Rassurez-vous. Par endroits, on rigole un peu quand même.Commençons logiquement, avec Les Corruptibles et sa magnifique pineupe habillée en paco rabanne de la bonne époque, celle des robes en cartes de crédit et des cotes de mailles pour poulettes dévergondées. Pour information, mon exemplaire (en haut à gauche, coucou toi) s'est mangé une dégurgitation mal maîtrisée du tampon d'imprimerie et voila notre belle poupée toute barbouillée d'encre bleu. Si c'est pas un drame, ça, hein...L'autre drame, puisqu'on en parle, c'est le roman en lui-même. Vous vous en doutiez.Pourtant, Les Corruptibles commençait fort bien. J'avais même l'impression de toucher le gros lot. Les trois bananes qui s'alignent en un TING! retentissant. Enfin un espionnage du tonnerre, un bouquin rivalisant avec la connerie des meilleurs promodifia, un truc si exceptionnel que, entre chaque paragraphe, je me frottais les mains d'un plaisir aussi vigoureux que salace tandis que ma baveuse rependait en cascade sa salive sur mon menton et que mes petits yeux malsains, d'ordinaire si étroits et profondément enfoncés sous mes sourcils broussailleux, pétillaient de mille feux comme sous le coup d'une gorgée de roteuse premier prix - bref, la ganache typique du pervers tendance voyeur, jubilant le soir au fond des bois de boulogne lorsque la voiture d'un couple libertin s'arrête à portée de regard.Ça ou tout autre exemple de votre choix - ne soyons pas sectaires.Donc, le truc épatant dans Les Corruptibles, la bath accroche à faire maxi-mousser le lectorat, c'est le prologue. Normal. Jimmy G. Quint nous y présente les méchants dans leur repère secret sur la cote d'azur. De vrais salauds sans morale ni remords et qui forment une sorte de secte terroriste internationale, mi-maçoniste, mi-machin-chose. Bon point : ça change de la routine communiste. Mais le mieux est à venir, car nos méchants (dont un impuissant cornu) ont décidés de tester leur version modifiée du LSD sur des jeunes histoire de vérifier si les buvards au père Hofmann permettent vraiment de contrôler les gens. Important, ça, contrôler les gens - surtout lorsque l'on est une organisation qui veut dominer le monde. Et voila donc nos méchants qui chargent un jeune gosse de riche de pervertir ses semblables en organisant des boums à Cannes.

Et voila donc nos méchants qui chargent un jeune gosse de riche de pervertir ses semblables en organisant des boums à Cannes."Dans ces surprises-parties, tu t'arrangera pour amener tes invités à la marijuana d'abord, puis au peyotl et enfin au LSD... toi, tu fera semblant, naturellement... le LSD que je te procurerai ne sera pas pur, je lui ai associé diverses substances, mais ceci est mon affaire."

(rire démoniaque)Mais ce n'est pas tout. En plus de pervertir les cancres du coin, les méchants franc-maçons du dimanche volent, avec la participation sexuelle d'une meneuse de revue héroïnomane super-gironde, la moelle épinière des premiers de la classe. Et une fois leur moelle épinière subtilisée, ne voila-t-il pas que nos premiers de la classe (déniaisés, merci pour eux, par la gisquette de petite vertu) deviennent de gros cancres paresseux et sans aucune volonté.Expérience réussie, professeur ! Aujourd'hui, le lycée polyvalent de Cannes. Demain, le monde !(nouveau rire démoniaque)Bref, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici. Car voila justement qu'arrivent nos héros. Ils sont deux, ils ressemblent vaguement à leurs créateurs (le maigre et le gros, Gallard et Rocky, Guieu et Pierquin) et ils sont extrêmement, attention gros mot, ils sont extrêmement chiants. Holala oui, mais qu'est-ce-qu'ils sont chiants les gonzes ! Et puis qu'est-ce-qu'ils sont mous. On dirait deux vieux-beaux alcooliques, tendance mollusques corses croisés escargots bourguignons, tout juste bons à sortir des vannes de sous-sous-San-Antonio du pauvre, de Colonel Ceruse quoi, entre deux réflexions non-sensiques et de très nombreux et très appliqués coups d'oeil à leurs montres Breitling "Cosmonaute" à cadrant 24 divisions, coups d'oeils justifiant le contrat publicitaire (certainement mirobolant) que l'éditeur avait validé avec le fabriquant suisse.Bande de filous, va !Surtout que, pendant ce temps-là, pendant que nos deux zozos font fièrement reluire le seul gadget disponible dans leur panoplie d'espion, pendant que des foules incrédules de protagonistes/acheteurs potentiels apprécient l'idée d'une grande aiguille indiquant midi à l'emplacement habituellement réservé aux coups de 9 heure, bref, pendant que le rien se rempli peinardement de vide et que la publicité affiche de précoces tendances virales, nos auteurs se trompent de route et passent à coté de tout le sel potentiel du roman.Les surboums carabinées à coup de LSD ? oubliées ! Les séances de jerk déchaîné ? à la trappe. La strip-teaseuse Mata-Harisée ? chômage technique. Les petites lycéennes camées ? des bêcheuses bien trop sages !Inutile, donc, de s'étaler sur la suite des événements (quelques mollassons échanges de gnons, de nouveaux coups d'oeils appuyés aux montres et l'habituel retournement de situation incohérent) ni même sur le volume suivant de la série, Rhapsodie En Rouge, exactement la même chose que le précèdent mais sans la drogue et les filles (donc la même chose en pire) et que je m'étais envoyé dans la foulée, voulant faire du zèle et le regrettant rapidement, grosso-modo en page 13, celle là même où Jean Pierre Foucault fait une apparition surprise (feignons d'être enjoués) et nous gratifie d'une blague fécale extrêmement vaseuse (normal pour du Foucault).

D'ailleurs, tout ce que je puis dire de positif sur ce dernier ouvrage, outre la presence de JPF, c'est que le roman se termine bel et bien en page 220. Et c'est pas rien ! Rapprochons ça au soulagement du coureur de fond en vue de la ligne d'arrivée. Ou de celui que j'éprouve en concluant cet article.Vous qui n'avez pas cessé votre lecture dès le premier paragraphe et êtes parvenus jusqu'ici, vous me comprenez très certainement.Je ferais donc mieux la prochaine fois.

Okay guise, here is today's contest. I want the name of this girl. I give you a hint : she was a french actress in the seventies. You certainly know her from one Jean Rollin movie. She also starred in some Michel Lemoine, Max Pecas, Jean-Marie Pallardy and Jean François Davy skin-flicks. So ?

(by the way, this is a no-prize)

Je reprends en français. Donc, le concours du jour : qui est cette nana ? C'est pas trop difficile à trouver mais pour bien vous mâcher le boulot, voila un indice : Mademoiselle fut actrice dans les années septantes. Son rôle le plus fameux fut pour un Jean Rollin mais elle participa aussi à des films de Michel Lemoine, Max Pecas, Jean Marie Pallardy et Jean-François Davy. Alors ?

(desolé mais aucun lot n'est en jeu... je ferais mieux la prochaine fois !)

Quant au roman, publié en 76 par Odepi, une filiale Bel-Air, il s'agit d'un agréable et très stupide petit polar plouc écrit à la va-vite dans une veine San-Antonionesque par Gérard Boutet, signant ici Jerry Josnes.

Rien d'autre à signaler.

(Et où est donc passé Clifford Brown ???)

Et pour une liste (complète ?) des publications de nos deux compères, c'est ici qu'il faut aller...

Et pour une liste (complète ?) des publications de nos deux compères, c'est ici qu'il faut aller...